2016年08月17日

ワンドタリー口調

仲田幸子さんの沖縄芝居は小さい頃よく見ていた。

沖映などの芝居を見せるところ、テレビの水曜郷土劇場もよく見ていた。

沖縄芝居はウチナーグチのセリフ劇と歌劇の二種類あるが、仲田幸子さんのセリフ劇に腹を抱えて笑っていた。

だいたい、2本立てとか3本立てなので、歌劇もやるのだが。

さて、かつて沖縄芝居の役者は男性ばかりでした。

「芸は身を助ける」

落ちぶれた時に、おぼえていた芸が生計をたてるのに役立つ。

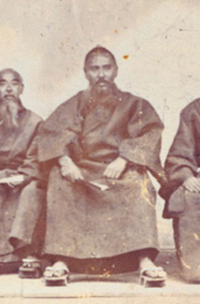

まさにこれを地でいったのが、旧琉球士族階級の人々。

琉球国が崩壊し、沖縄県の時代になると、職を失った王府役人たちが、持っている芸を地方で披露し日銭を稼ぐ。

今まで禄をもらっていたので、稼ぐことが苦手なわけですが、琉球の士族は芸事をやっていた。

御冠船(冊封の儀)に備え、普段から芸をしこまれていたってわけです。

その頂点が組踊であった。

その影響か、沖縄芝居は「芝居」とはいわずに「踊い」といい、芝居小屋を「踊い座」とよんでいた。

明治20年頃から沖縄芝居は始まる。

冊封使を想定した堅苦しいテーマではなく、大衆にうけるような恋愛などの日常がテーマが増えていきます。

そして「ワンドタリー口調」というものが独自のイントネーションが出てくる。

「ワンドタリー、ナーファヌ安里村ぬむぬやしが…(わたしは那覇の安里の者だが…)」というように、登場すると自己紹介がはいる。

これも、組踊と同じですね。

組踊の唱え(セリフ回し)ほど抑揚をつけることはありませんが、影響があきらかに見て取れる。

沖縄芝居はこれからも続けてほしいというよりさらに進化した方がいいとおもいます。

Posted by かかずひとさ at 18:02│Comments(0)

│沖縄文化